철도 수송원이 화물열차에 치여 사망한 사고가 발생한 5일 저녁 8시27분. 사고가 터진 경기도 의왕시 오봉역 사고지점 인근에 있었던 것은 사망한 ㄱ씨와 함께 같은 조로 일한 ㄴ씨, 그리고 기관사와 부기관사인 ㄷ씨·ㄹ씨다.

선로 변환했는데 되돌아온 화물열차에 치여 사망

이들은 이날 성신선(성신양회 화차 선로)과 현대선(현대시멘트 화차 선로), 한일선(한일시멘트 화차 선로)을 오가며 12량, 10량, 8량 화차를 연결하고 분리하는 입환작업을 했다.

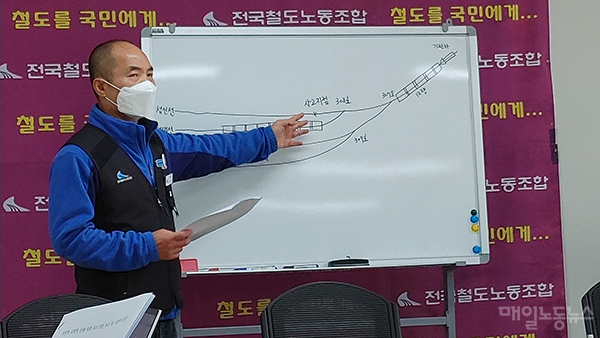

오봉역 선로는 나뭇가지처럼 연결돼 뻗어 나간다. 성신선을 기준으로 보면 성신선은 가장 먼저 307호 차상 선로전환기에서 한일선과 나뉜다. 이후 성신선을 계속 따라 들어가면 308호 차상 선로전환기에서 현대선과 나뉜다.

이들의 당초 작업은 현대선에 화차 10량을 밀어 넣고, 성신선에 있던 12량을 한일선으로 옮겨 이미 위치한 8량과 연결하는 일이다. ㄱ씨는 현대선 작업 이후 성신선 화차 12량을 기관차에 연결해 한일선과 선로가 나뉘는 307호 차상 선로전환기까지 이동시켰다. 이후 선로를 바꿨다.

그러나 영문을 알 수 없는 이유로 열차는 다시 성신선으로 진입했다. ㄱ씨와 열차 간 거리는 고작 30미터 남짓. 후속 작업을 위해 성신선에 재진입했던 ㄱ씨는 시속 25킬로미터 속도로 달려든 열차를 미처 피하지 못했다.

사고 당시 선로전환기 오작동 여부는 아직 확인되지 않았다. 철도노조는 8일 오전 서울 용산구 철도회관에서 사고 경위와 원인, 후속대책 논의를 위한 기자간담회를 열었다.

선로간격 좁고 조명도 어두워 시야 확보 불가능

노조가 제시한 현장자료에 따르면 당시 희생자와 같은 조였던 ㄴ씨는 한일선에 있었다. 이미 위치한 8량을 들어올 12량과 연결하기 위해서다. 그와 사고지점 사이 현대선에는 앞서 옮겨 둔 10량 화차가 있었다. 현장에는 조명탑이 있었지만 조도가 낮았고, 하필 ㄱ씨쪽엔 없었다. 열차가 달려드는 모습을 볼 수 없었다. 사고에 놀란 ㄴ씨도 호흡곤란을 호소해 병원으로 이송됐다.

기관사도 ㄱ씨를 볼 수 없었다. 김선욱 노조 정책실장은 “오봉역 입환작업 기관차 80%는 추진입환을 한다”고 설명했다. 추진입환은 기관차가 뒤에서 화차를 미는 방식이다. 앞에서 끌면 견인인데, 오봉역 대부분은 선로 구조상 견인이 불가능하다. 기관사가 둘이라고 해도 디젤기관사 특성상 한 명은 밖을 주시하고 한 명은 운전을 하는 식의 분담은 불가능하다.

다가오는 열차를 피할 수는 없었을까. 현장 사진은 “어렵다”고 웅변했다. 선로 간격이 좁다. 안전한 작업로나 이동통로도 없다. 작업자는 선로와 선로를 넘나들며 일할 수밖에 없다. 규정상 선로 중심 간 간격이 4미터로 정해져 있지만 오봉역에 기준을 지킨 곳은 없다. 김 실장은 “안전하게 이동하거나 움직일 수 있는 환경이 전혀 조성돼 있지 않고 몸을 피하기도 여의치 않다”고 말했다.

코레일 2017년 1조 3명 유지 협의하고도 안 지켜

가장 중요한 건 이른바 ‘포인트’에 인력이 없었다는 점이다. 포인트는 선로전환기가 설치된 지점이다. 실제 열차가 선로에 제대로 진입하는지 확인할 수 있다. 2020년까지는 1조에 3명이 일했다. 포인트에 수송원이 선 채로 선로 진입을 확인했다. 그러나 2020년 교대제를 개편하면서 이 ‘포인트 근무’가 사라졌다. 김 실장은 “3조2교대에서 4조2교대로 전환하면서 인력 충원이 없었다”며 “근무조를 늘렸음에도 충원이 없어 각 조 인원이 줄었고 그 결과 포인트 근무가 사라졌다”고 설명했다.

공사는 2017년 산재 사망사고 이후 수송원 조별 최소 근무 인원을 16명으로 유지한다고 노조와 협의를 마쳤다. 1조 3명을 유지하기 위한 숫자다. 그러나 근무조를 늘리면서 인력을 늘리지 않아 현재는 13명 수준이다. 개편 당시 이미 1천865명 증원이 필요하다는 삼일회계법인의 자문 결과가 있었지만 이 역시 외면받았다. 이곳은 지난해 기준 공사의 화물 수출입량의 36.1%를 차지하는 가장 큰 기지지만 인력충원은 더뎠다. 이번 산재사망을 ‘인재’로 보는 이유다. 최근 10년간 입환사고 중 수송원 사망 사고는 2014년 오봉역, 2017년 광운대역, 2021년 괴동역에 이어 네 번째다.

내규상 “1조 2명 이상” 현실은 “3명 미만 불가능”

사실확인을 위해 규명해야 할 대목은 아직 남았다. 307호 차상 선로전환기가 제대로 작동을 안 한 것인지 확실하지 않다. 노조는 이날 오전 사고현장과는 거리가 있지만 선로가 연결돼 있는 303호 차상 선로전환기에 오작동 신고가 있었다고 밝혔다. 오봉역에서 근무하는 성아무개씨는 “선로전환기의 고장이 잦다”고 설명했다. 그러나 오작동 여부와 무관하게 작업자의 안전을 살필 수 있는 최소 근무 인원이 부족하다는 사실은 변하지 않는다.

황당한 것은 공사의 내규상 1조 2명 근무가 규정 위반이 아니라는 점이다. 김 실장은 “내규상 2명 이상이 입환작업을 하도록 하고 있다”며 “현장에서는 업무량을 감당하지 못해 과거부터 3명이 해 왔다”고 설명했다.

노조는 우선 작업환경 개선과 실태조사를 하라고 촉구했다. 공사 노사가 아니라 예산과 인력을 틀어쥔 정부 참여를 전제한 노·사·정 실태조사다. 김 실장은 “정해진 것은 없지만 이미 교섭에 따른 쟁의권은 확보한 만큼 파업 가능성까지 열어 놓고 고민할 수밖에 없다”고 설명했다.