지난해 남성노동자가 100만원 받을 때 여성노동자는 65만원 받았다. 여성가족부의 ‘2023 통계로 보는 남녀의 삶’ 통계에 따르면 여성노동자의 저임금 노동자 비율은 남성의 2배다. 여성노동자 절반이 비정규직이고, 10명 미만 영세사업장에서 일한다.

한국의 성별 임금격차는 유독 심하다. 경제개발협력기구(OECD) 38개 회원국 중 격차가 가장 크다. 2위 국가와도 10%가량 차이 난다. OECD에 가입한 1996년부터 줄곧 그랬다.

한국의 성별 임금격차는 어디서 기인하고 왜 줄지 않을까. 성별 격차의 뿌리는 산업화 시대로 거슬러 올라간다. 1960~70년대 국가는 저임금 노동력으로 여성을 적극 활용해 경공업 수출 중심 산업화를 이끌었다. 국가가 여성노동자를 저임금노동자로 육성한 것이다. 그 시절 ‘산업역군’ 여성노동자는 최장시간 일하며 최저임금에 시달렸다. 당시 생산직 여성노동자의 임금은 생산직 남성의 절반이고, 사무직 남성의 30% 수준이었다. 저임금에 갇힌 여성노동자의 처지는 시간이 지나도 크게 달라지지 않았다.

값싼 노동력이 필요할 때 여성은 가장 먼저 호출됐지만 경제위기에선 가장 먼저 사라졌다. 1997년 외환위기를 기점으로 한국의 경제구조가 신자유주의 체제로 재편하면서 본격화된 구조조정과 외주화는 여성 일자리부터 잠식했다.

2000년대 초반 여성 비정규직 비율은 70%에 육박했다. 같은 일을 해도 비정규직의 임금은 정규직의 절반에 그치고, 비정규직을 벗어나기 어려운 여성노동자의 일은 여전히 저평가됐다. 여성은 가정에, 남성은 사회에 있어야 한다는 가부장의 신화가 성차별 노동시장을 지탱했다. 여성은 재생산 영역, 즉 임신·출산·육아에 책임이 있으니 생산 영역의 노동은 부차적이라는 것이다. 여성 고용률이 30대에 최고점을 찍고 40대에 떨어졌다가 50대에 다시 오르는 M자형 곡선이 나타나는 이유다. 국가는 일·가정 양립을 말하면서도 초장시간 노동정책을 유지한다. 남성의 돌봄 참여를 제한하면서 결국 여성에게 무급 돌봄노동까지 떠맡겼다. 국가가 여성 노동력을 활용해 경제를 운영하는 방식은 똑같다.

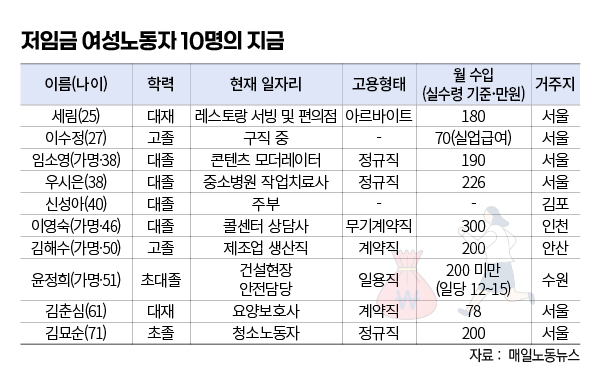

“여성노동자는 저임금을 받는다”는 뉴스도 아닐 만큼 당연하게 여겨진다. 여성 노동이 왜 저평가되는지, 저임금을 받는 여성의 삶은 어떤지 구체적으로 살피기 위해 <매일노동뉴스>는 20대부터 60대까지 10명의 여성노동자를 만난 노동사와 생애사를 들여다봤다. 차별의 역사는 나이를 가리지 않았다. 실직과 이직을 반복하며 경력의 단절 속에 존재의 불안을 호소하는 20대 여성의 현실은 60대 여성의 삶의 질곡과 크게 다를 바 없었다.

<특별취재팀=강석영·어고은·강예슬·정소희·임세웅 기자>