전기요금이 정치적으로 결정돼 한국전력의 누적 적자가 심화됐다며 독립된 에너지 규제기관이 필요하다는 지적이 나왔다.

전력연맹은 13일 오전 온라인으로 ‘전기요금 정상화와 지속가능한 전력산업 구조’를 주제로 한 연속세미나를 진행했다. 첫 번째 세미나로 정연제 서울과학기술대학교 에너지정책학과 교수가 독립된 에너지 규제기관의 필요성에 대해 발제했다.

정부는 지난 5월 전기요금을 키로와트시(kWh)당 8원 인상했다. 지난해 에너지 원자재 가격 상승과 연료비 폭등으로 전력구입비가 폭등했지만 전기요금은 소폭 인상한 것이다. 대신 정부·여당은 한전 때리기에 나섰다. 올해 1분기 기준 한전 누적적자가 44조6천억에 달하는 원인을 ‘방만경영’과 ‘귀족노조’에 돌렸다. 민영화 시도가 아니냐는 의심이 나오는 대목이다. 정부 출범 당시 전기요금 규제기관의 독립성·전문성을 국정과제로 삼았던 모습과는 다르다.

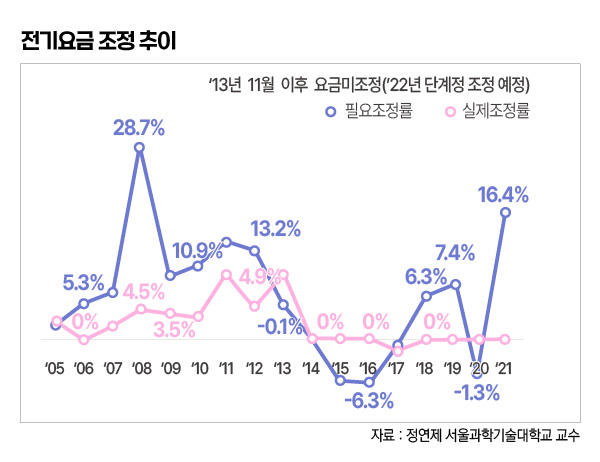

적절한 전기요금 조정의 부재는 어제오늘 일이 아니다. 전기요금은 총괄원가(전력구입비, 송·배전·판매원가 등 기타비용, 적정투자보수)를 보상하는 수준에서 결정해야 한다. 하지만 전기요금의 실제조정률은 필요조정률을 따라가지 않았다. 대표적으로 2008년 필요조정률은 28.7%였으나 실제조정률은 4.5%에 그쳤다. 2016년 필요조정률은 -6.3%였으나 실제조정률은 0%였다.

정 교수는 “총괄원가가 올랐다고 그 부담을 모두 소비자에게 전가할 수 없다. 합리적 조정은 필요하다”면서도 “적정한 조정이 안 이뤄지면 전기요금에 대한 소비자들의 신뢰를 무너뜨릴 수 있다. 무엇보다 적정 수준의 비용 보상은 안정적 전력공급 달성의 근간”이라고 지적했다.

전기요금 결정 주체의 독립성·전문성 부재가 그 원인으로 꼽힌다. 현재 전기요금은 한전 이사회 의결을 거쳐 산업통상자원부 산하 전기위원회에서 결정된다. 문제는 산자부가 기획재정부와 협의해야 하는데 기재부가 실질적 권한을 쥐고 있다는 것이다. 정 교수는 “물가에만 관심 있는 기재부는 전력공급 안정성에 아무런 책임을지지 않는다”며 “기재부로부터 독립해야 한다”고 강조했다.

정치권으로부터의 독립도 절실하다. 정 교수는 “이번 전기요금 인상 과정뿐 아니라 전기요금 누진세 도입 당시 2013년 서민 부담을 이유로 반대했던 민주당이 2016년 같은 이유로 찬성했다”며 “정치적 유·불리에 따라 비일관적·비논리적 전기요금 정책이 나온다”고 비판했다.

전기요금 결정권의 독립성 확보는 전문성이 뒷받침돼야 한다. 현재 산자부 순환보직과 정책업무 겸임으로 인력과 기관의 전문화에 한계가 있다는 평가다. 아울러 가스·열 등 타 에너지 가격이 전기요금과 전력시장에 큰 영향을 미치는 만큼 통합적 에너지 규체 체계 마련이 필요하다는 의견도 제시됐다.