언젠가부터 노동조합의 정보가 거의 실시간으로 회사에 흘러들어 간다는 얘기들이 나돌았다.

노사 간 접촉횟수가 많아지고 이해의 폭이 넓어졌기 때문이기도 하다. 다른 한편에서 보면 ‘담합적 노사관계’에 따른 노조의 자주성이 약해진 이유 때문이라고 할 수 있다.

노조가 가진 정보의 기밀 유지력과 사회가 가진 정보기밀 유지력은 결코 같을 수가 없다. 노동조합은 다수를 대상으로 하는 공개적이고 민주적인 대중조직이다.

노조는 다수의 힘을 모아 싸워야 하기 때문에 정보를 지켜야 하는 것이 아니라 공유하는 것이 중요하다. 반면 회사는 영업기밀을 포함해 각종 비밀을 유지하면서 운영되는 소수의 수직적 관리체계를 갖고 있다.

민주노총이나 금속노조나 대의원대회를 하면 인터넷을 통해 생중계를 한다. 금속노조의 경우 밤을 꼬박 새운다. 18시간이 넘는 장시간 회의를 하기도 한다.

이 모든 장면은 인터넷 생중계를 통해 누구나 볼 수 있다. 누가 무슨 발언을 했으며 논의의 수준이 어느 정도인지 그대로 드러난다.

일부에서는 밤새 생중계를 하면 보는 사람들은 조합원들이 아니라 회사 노무관리자들이기 때문에 생중계를 할 필요가 없다고 한다. 그러나 조합원들이 참여하고 관심을 갖도록 해야지 회의를 공개하지 않는 것은 답이 아니다.

가끔씩 비밀을 유지한답시고 소수의 노조간부들만이 정보를 가지는 경우가 있다. 하지만 소수의 비밀유지로 얻는 것보다는 내부의 갈등과 분파의 발생 때문에 잃는 것이 더 많다.

노조라고 해서 모든 정보를 공개해야 하는 것은 아니다. 결정적 순간의 협상전략이나 투쟁계획 등 비밀유지가 필요한 경우가 없지는 않다. 하지만 이는 특수한 경우다.

노사관계에서 정보전쟁은 노사 간 승패를 좌우하는 결정적 요인이 될 수 없다. 자신의 주장과 내용의 옳고 그름, 다수의 지지 여부에 승패가 달려 있다. 그래서 정보와 의견의 소통, 감정과 주장의 공감이 중요하다.

교섭력은 투쟁력에서 나온다. 투쟁력은 조직력에서 나온다. 조직력은 단결력에서 나오고 단결력은 소통과 공감능력에 달려 있다. 노동조합이야말로 ‘전투에서 지는 것은 용서해도 소통에 실패하는 것은 용서할 수 없다’는 원칙이 가장 중요한 조직이다.

누구를 향해, 누구와 소통할까

“나는 그런 사람들(활동가와 간부들)도 있어야 한다고 생각합니다. 하지만 그런 사람들을 믿기 어렵습니다. 옳음과 양심에 따라 소통하고 행동하는 것이 아니라 자기조직의 논리와 방침에 따라 움직이기 때문입니다. 결국 자기조직의 이해관계를 가지고 움직이는 것이 사실이지 않습니까.”

2003년 간부와 활동가에 대한 조합원 평가를 수행했던 민주노총의 한 대공장노조 조합원의 뼈아픈 지적이다.

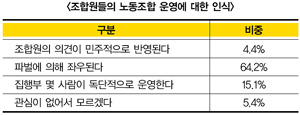

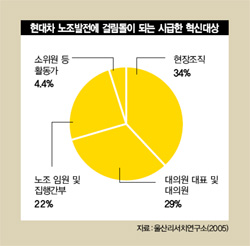

2005년 대공장인 D사의 설문조사에서도 비슷한 결과가 나왔다. 당시 조사결과를 정리한 표에서 나타난 그대로 조합원들은 노동조합이 민주적으로 운영되는 것이 아니라 ‘파벌에 의해 좌우된다’고 생각하고 있었다.

“솔직히 현장조직이라는 것이 예전에는 가입하면 노동운동가가 되는 것이고 간부가 되는 것이니까 망설여지는 때도 있었죠. 그런데 요즘 보면 현장조직이라는 것이 그런 것이 아닙니다. 일종의 보험이에요. 어차피 현장조직에서 대의원이나 집행부가 나오는 것이고 작은 고충처리라도 하나 하려면 그래도 현장조직에 몸을 담고 있으면 더 쉽게 처리되니까 가입하는 겁니다. ”

어려운 시절에 정권과 자본의 탄압에도 두려워하지 않고 구속과 해고를 각오하면서 투쟁한 바로 그 현장활동가들이 만든 현장조직이었다.

수많은 현장조직이 아직도 그러한 노력을 하고 있다는 것을 부정하지는 않는다. 그러나 어느 순간부터 현장조직운동이 서로의 정책과 노선을 가지고 경쟁하면서도 함께 투쟁하는 동지가 아니라 노조 권력을 두고 경쟁하기에 앞서 내부를 구분 짓기 위한 것이 돼 버렸다. 정파가 더 많은 소통을 통해 운동을 확장하는 역할을 하는 것이 아니라 거꾸로 정파관계 안에서만 소통하고 다른 정파를 비판하는 데 열중함으로써 소통의 장벽으로 전락한 것이다.

어떤 상황이나 사건이 정파를 통해 전달되면 그 정파의 입장과 이해관계에 따라 사실이 변형되고 결국에는 사실과 전혀 다른 소문이 떠돈다.

객관적 사실에 대한 직접 확인이 아닌 왜곡된 정보에 의한 판단이 빈번해지는 것이다.

노동조합 간부나 활동가들 사이에 자주 오가는 대화다.

“○○○그 사람 어떤 사람이야?”

“아, 그 사람. 몇 년 전에 상집간부도 했고, ○○○○ 때 ○○○○을 했다. 열심히 하는 사람이다.”

“그런 거 말고.”

“그럼 무슨 얘기를 묻는 거야?”

“무슨 파냐고.”

그 개인이 어떠한가를 묻고 있는 것이 아니다. 현장조직이든 전국의 정파조직이든 어느 조직에 속해 있는지를 먼저 묻는다.

2008년 초 한 대기업노조 위원장실 책상 유리 밑에는 상급조직의 간부들이 어떤 정파조직의 조직원인지 분류된 명단이 있었다.

“우리 위원장은 상급단체 간부가 방문하면 먼저 명단부터 확인해서 어떤 정파에 속해 있는지부터 확인한다니까요. 그래서 싫어하는 쪽 조직이면 아예 만나지 않습니다.”

해당 사업장 간부의 설명이다. 당시 분류된 표에는 잘못된 것도 있었다. 엉뚱하게 잘못 분류된 상급단체의 간부는 한동안 자기가 속한 조직이나 입장과 무관하게 그 사업장을 방문할 때마다 오해와 편견에 시달려야 했다.

이런 상황에서 과연 누구와 소통해야 할 것인가? 조합원들의 여론을 간부들이나 활동가를 만나 파악한다면 과연 그것이 제대로 된 소통이라고 할 수 있을까?

이런 상황에서 정파갈등이 문제가 되니까 정파조직 간 소통을 잘하자고 하면 해결될까? 결국 그렇게 해 봐야 조합원들은 배제되고 현장조직과 그런 현장조직원들이 모인 전국의 정파조직들이 자신들의 조직이해에 따라 서로 야합하는 것에 그칠 뿐이다.

현장 조합원들과 직접 소통해야 한다. 간부나 현장활동가 또는 현장조직이나 정파조직을 통해 소통할 경우 정보가 변형되고 왜곡될 가능성을 배제할 수 없다.

현재 노동조합운동이 처한 현실은 조합원과의 직접소통은 물론 조직되지 않은 노동자들과의 소통, 공장을 넘어 지역사회와 직접 소통할 것을 요구하고 있다.<계속 이어짐>