자금압박 여전, 부실채권 증가추세

지난해 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후 세계적인 금융기관 부실과 유동성 위기에 따라 국내 은행들도 외화 유동성 부족에 시달렸다. 리먼브러더스 등 해외 금융기관에 대한 투자 손실과 키코(KIKO) 피해 중소기업의 확대로 수익성도 악화했다.

올해 상반기에도 세계적으로 유동성 부족현상이 풀리지 않고 있는 가운데 실물위기와 기업의 연쇄부도 등 구조조정에 따른 부실채권까지 감내해야 하는 상황에 처했다. 각 은행별 생존 여부도 올해 상반기에 결정될 가능성이 높다. 정부가 제시한 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 비율을 맞출 수 있는가가 첫 시험무대다.

정부는 각 은행과 양해각서를 체결해 지난해 9월 말 현재 평균 10.79%인 BIS 비율을 11~12% 수준까지 끌어올릴 것을 권고했다. 정부는 아울러 은행 자본확충펀드 20조원을 조성하고 은행별 하이브리드채권 발행한도를 현행 자기자본의 15%에서 30%로 확대하는 등 은행 지원책을 내놓았다.

은행들은 정부의 경영권 간섭을 우려하며 정부 지원 없이 자체 노력으로 BIS 비율을 충족하려 하고 있지만 자본확충펀드 등의 도움 없이는 살아남기 힘들 것으로 보인다. 특히 금융위기가 실물위기로 빠르게 전이되면서 올해 상반기 건설사와 중소기업·가계대출을 중심으로 부실규모가 크게 증가할 것으로 예상된다. 부실채권 규모가 14조5천억원이 넘어가면 은행 BIS 비율은 평균 10%대로 떨어질 것으로 전망된다.

정부와 은행들은 지난해 건설·조선사에 대한 신용위험평가 태스크포스(TF)를 구성해 평가기준을 만들고 구조조정 수순에 들어갔다. 퇴출기업이 등장하면 기존 대출의 상당금액을 은행들이 손실로 떠안을 수밖에 없다. 부실채권을 얼마나 감당할 수 있는 것인가가 올해 은행들이 넘어야 할 가장 큰 산이다.

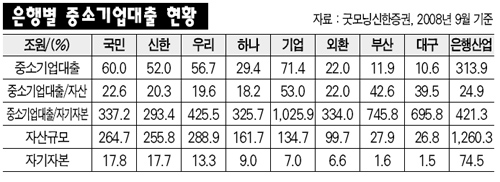

금융감독원에 따르면 지난해 11월 말 기준 은행들의 기업대출 연체율은 1.59%로 1년 전보다 0.44%포인트 상승했다. 이 가운데 중소기업대출 연체율은 1.86%로 0.60%포인트 높아졌다. 가계대출 연체율은 0.66%로, 3개월 전보다 0.08%포인트 상승했다. 앞으로 경기악화에 따른 추가적인 부실이 늘어날 것으로 예상된다.

정부의 전방위적 지원에도 은행 스스로 위기를 벗어나지 못할 경우 공적자금 투입과 구조조정이라는 수순을 피할 수 없을 것으로 보인다. 외환위기 당시 80조원을 지원받았던 은행권이 10년 만에 다시 공적자금을 받게 된다면 강도 높은 구조조정을 피할 수 없을 것으로 우려된다.

은행 간 우열에 따라 인수합병이 추진될 수도 있다. 일각에서는 금융위기를 계기로 은행산업 경쟁력 강화를 위해 은행수를 줄여야 한다는 주장까지 제기하고 있다. 이종태 금융경제연구소 연구위원은 "은행을 중심으로 한 금융권은 올해 상반기 기업 구조조정이 진행되는 과정에서 부실채권을 떠안는 등 큰 어려움을 겪을 것으로 보인다"며 "부실이 늘어 건전성 제고에 실패한다면 공적자금 투입이 불가피하고 은행 간 인수합병이 추진될 수도 있다"고 말했다.

저축은행과 같은 제2금융권은 상황이 더욱 심각하다. 부실 우려가 높은 50조원에 달하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 중 24%가 저축은행에 쏠려 있기 때문이다. 저축은행 PF 연체율도 지난해 말 11.6%에서 올해 6월 14.3%를 기록한 후 9월에는 17%대로 올라섰다. BIS 비율도 갈수록 떨어지고 있다.

정부는 자산관리공사 등을 통해 1조7천억원을 투입해 부실 우려가 있는 PF 사업장 164곳의 대출채권을 사들이기로 했지만 저축은행 구조조정은 불가피할 것으로 전망되고 있다.

<매일노동뉴스 1월2일>