그런데 그렇게 꿈같은 열정의 하룻밤을 보낸 뒤 눈을 떠 보니, 마치 외계에서 온 생물체가 된 듯 세상은 자신을 전혀 알아보지 못하고 심지어 그 사랑조차도 현실인지 꿈인지 모를 뒤죽박죽의 경험이 돼 버렸다면? 물론, 환장하겠지….

데뷔작인 영화 <리컨스트럭션>을 통해 단숨에 2003년 칸 영화제 ‘황금카메라상’을 거머쥔 덴마크 신예감독 크리스토퍼 부는 이 영화를 통해 이렇게 질문하고 있다.

“우리는 어떻게 한 순간에 사랑에 빠져버렸을까? 또 어떻게 그 소중한 사랑을 잃어버렸던가? 그리고 그 사랑은 과연 진실일까, 사랑에 빠진 자신이 재구성한 허구일까?”

재구성 불가능한 사랑의 모호함

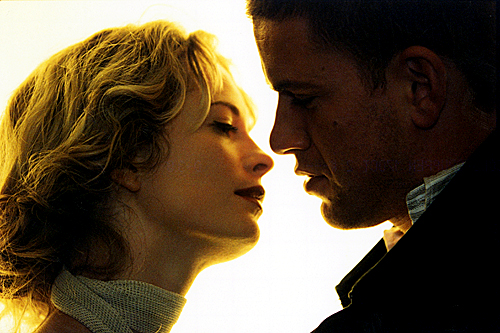

스물아홉, 잘 생긴 사진기자 알렉스(니꼴라이 리 코스)는 어느 날 애인 시몬느를 바래다주던 길에 한눈에 다른 여자에게 꽂혀 버린다. 그녀는 소설가인 남편의 출판기념 행사 차 코펜하겐을 방문 중이던 아메(마리어 보네비). 아메를 발견한 알렉스는 무언가에 홀린 듯 몇 번이고 카메라의 셔터를 누르고 그녀 역시 마치 신호를 보내 듯 카메라 앵글에 대고 조용히 미소 짓는다. 결국 그날 밤, 알렉스는 애인을 버려 둔 채 아메의 뒤를 따라가 아메의 남편이 자리를 비운 호텔에서 격정에 휩싸인 하룻밤을 보낸다.

다음날 아침, 알렉스는 갑자기 달라진 세상과 마주친다. 애인 시몬느와 함께 살던 집이 사라지고 그의 절친한 친구, 아버지, 심지어 시몬느조차 그를 알아보지 못한다. 그의 존재는 마치 이 세상에 없었던 것 같다. 극도의 당혹감과 혼란스러움에 휩싸인 채 그는 아메와의 약속 장소로 달려간다.

‘사랑하는 아메, 그녀만 만나면 모든 게 좋아 질 거야. 그녀는 나와 함께 떠나 줄 거야.’

이렇게 중얼거리며 아메에게 달려가지만, 그는 불안하다.

<리컨스트럭션>은 언뜻 초반에는 ‘운명적 사랑’이라는 ‘위대한 마술’을 보여 줄 것 같다. 그러다 열정의 시간 뒤에 찾아온 황당한 이별과 실연의 아픔을 전혀 사랑이야기 답지 않은 추리극 형태로 세련되게 방향을 틀어서 전개한다.

마치 영화는, 관객들이 시작도 끝도 알 수 없는 이들 연인의 24시간 동안의 사랑의 기억을 재구성해 보라고 말하는 것 같다. 그렇지만 관객들은 곧 이 영화가 <메멘토>나 <나비효과>처럼 감독과의 두뇌싸움을 동반한 퍼즐 맞추기가 아니라는 것을 알게 된다.

어차피 사랑은 정답없는 모호함으로 가득 차 있고 모든 연인들은 번번이 그 미로에서 길을 잃는다. 사랑에 빠졌을 때의 들뜬 기분과 버림받을지도 모른다는 불안 사이를 맴돌며 연인들이 느끼는 섬세한 감정들의 변화, 그것은 마치 세상 모두로부터 버림받은 것 같기도 하고 세상 모두를 얻은 것 같기도 한 것이다.

사랑하고 있을 때 라이터나 반지, 함께 찍은 사진 따위의 물건들은 사랑의 의미를 함께 가지지만, 버림받고 나서 그 물건들은 형체만 동일할 뿐 누구의 소유냐가 중요하지 않은, 그저 ‘제3의 사물’일 뿐이다. 영화 속의 알렉스와 아메가 그런 것처럼.

사랑의 시작과 끝, 열정과 상실의 아픔 사이를 오가는 주인공들의 심리와 무의식은 다양한 스타일의 영상으로 표현된다.

“스타일리쉬하면서도 자연스러운, 낡은 듯 하면서도 동시에 현대적인 느낌의 영화를 만들고 싶었다”는 감독의 말처럼 이 영화는 거친 입자와 어두운 조명을 고집하면서도 섬세하고 세련됐다.

두 손 사이의 허공에 담배를 띄우는 마술장면, 위성사진으로 표현되는 코펜하겐의 지리와 주인공들의 위치, 초고속으로 질주하는 지하철 이미지 등은 이 영화의 실험적 영상미를 보여준다. 특히 오직 스틸 컷만으로 이뤄진 알렉스와 아메의 베드신은 혼미한 사랑의 순간을 보여주는 듯 아름답고 격정적이다.

사랑을 잃고 아파해 본 적이 있다면, 그러다가 그토록 확신했던 사랑이 어느 순간 뿌연 담배 연기처럼 흔적 없이 흩어져 버린 것을 경험한 적이 있다면 공감할 수 있을 것이다. 마술 같은 혹은 담배 연기 같은 사랑. 그 저릿한 아픔을 말이다. 오는 21일 개봉.