이 가운데 대표적인 것으로 민간연구소인 예산정책연구소(CBPP)는 지난 8월13일 공개된 미국 의회예산처(CBO) 자료를 분석한 보고서를 25일 발표했다. CBPP는 부시 행정부의 감세정책이 계층간의 소득불평등을 더욱 심화시킬 것으로 진단했다.

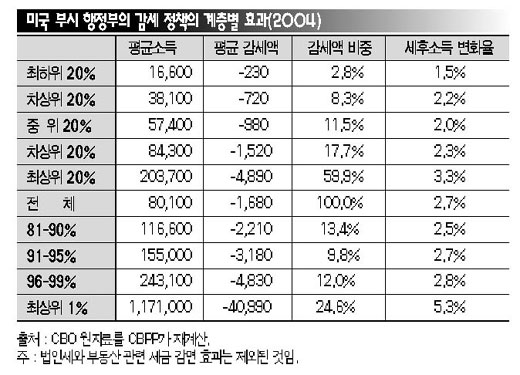

대부분의 경제학자들은 세후 소득이 소비와 저축의 기초가 되는 가처분소득을 형성하기 때문에 세후 소득의 변화가 감세정책의 계층별 효과를 측정하는 최적의 수단이라는데 동의하고 있는데, 이 기준을 적용할 경우 감세 정책을 통해 늘어나는 총가처분소득의 60%가 최상위 20% 소득계층에게 돌아갈 것으로 예상했다.

특히 최고 1% 소득계층이 25% 정도의 몫을 가져갈 것으로 예상돼 소득배분을 더욱 왜속시킬 것으로 전망했다. 즉, 감세는 전체 국민소득 중에서 최고 1% 소득계층의 소득비중을 증가시키고 하위 80% 계층의 소득비중을 감소시키는 것으로 나타났다.

보고서는 이와 함께 CBO의 원자료는 법인세와 부동산 관련 세금에 대한 인하조치를 통한 고소득층의 자산소득 증가분이 누락돼 있기 때문에 감세의 불평등 효과를 과소평가하고 있다는 점도 지적했다. 이를 감안할 경우 소득계층간 불평등 정도가 더 클 것이라는 주장이다.

물론 감세 정책 이전에도 미국의 소득불평등은 계속 확대돼 왔는데 1979~2001년 기간 동안 물가인상을 감안한 최상위 1%의 실질소득은 1.39배 증가(연간 40만9천달러)한 반면, 최하위 20% 계층의 실질소득 증가는 8%(연간 1천달러)에 불과했다.

이와 함께 민간연구소인 이코노미닷컴의 수석연구원인 마크 잰디(Mark Zandi)는 감세 정책이 경제활성화에도 크게 기여하지 못할 것이라고 진단했다.

그는 감세 혜택이 집중되는 고소득층의 경우 소득이 늘더라도 소비지출을 늘리는 반응속도가 매우 늦기 때문에 전체적으로 1달러의 감세로 인한 추가 수요창출 효과는 74센트에 불과하다고 분석했다.

그는 “저소득층의 소비를 늘리기 위해서는 감세보다는 실업수당과 저소득층에 대한 정부보조금을 늘리는 것이 훨씬 더 분명하고 효과적이며, 장기적인 측면에서 경제에 미치는 부담도 훨씬 더 적다”고 지적했다.