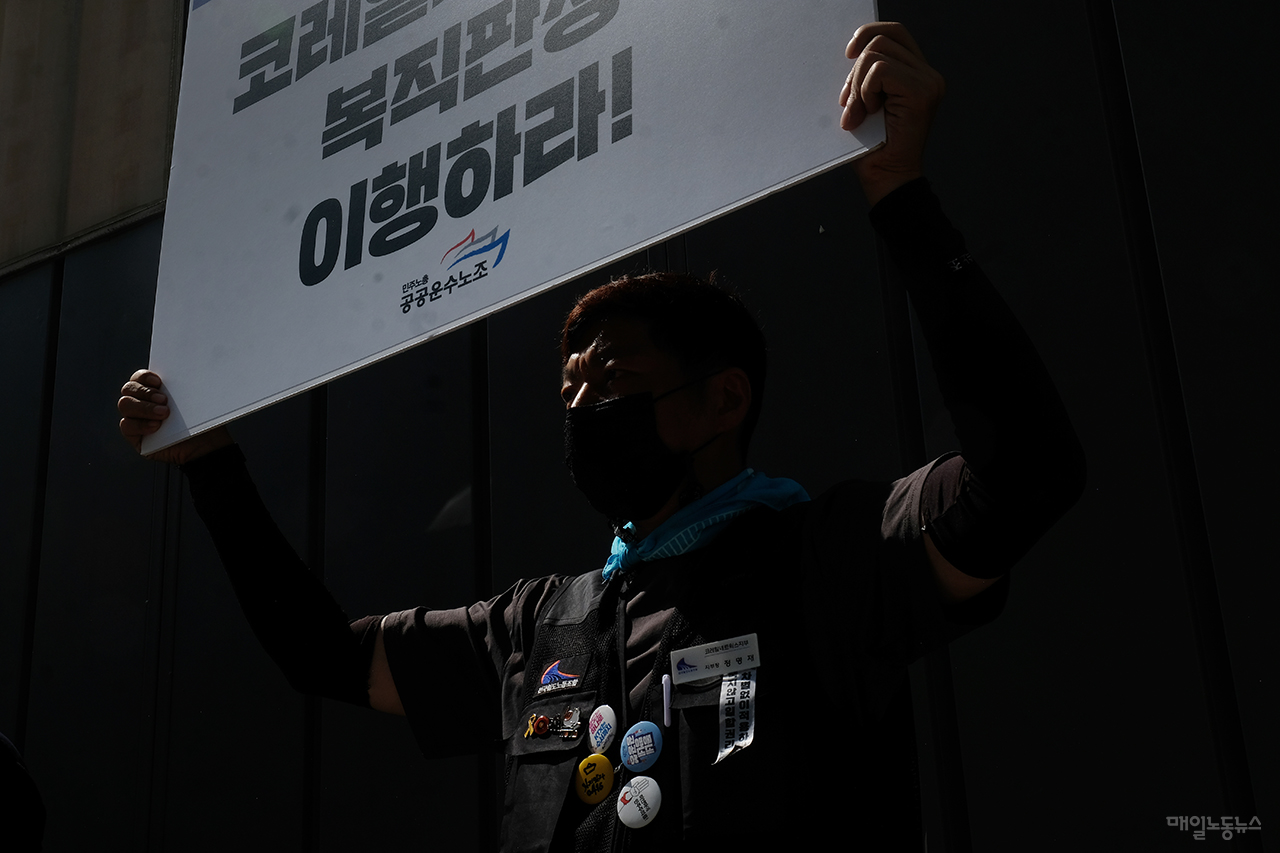

띄엄띄엄 벽에 붙어 선 사람들이 그 앞 길어질 것이 뻔한 기자회견에서 자기 순서를 기다린다. 굵고 짧은 발언을 주문하는 사회자의 요청도 따로 없었으니 마이크 쥔 사람은 할 말이 하염없고 막힘없다. 술술 쏟아진다. 해고의 부당함과 책임 있는 자들의 무책임과 헛된 약속을 읊는 일이 두세 번째도 아닐 테니, 미리 준비한 원고 같은 게 필요하지 않았다. 해고 생활이 길었다. 물 빠진 낡은 조끼엔 어느 참전용사의 훈장처럼 주렁주렁 배지가 많이 달렸다. 연대할 곳도, 기억할 것도 그간 많았다. 서는 곳마다 치열한 전선이었다. 그리고 여전히 전선에 서 있다. 해고된 지 20년, 산전수전 또 공중전을 다 겪었을 노장은 구부정한 자세로 팻말을 들고 서 있다가 햇볕에 달아오른 머리를 버릇처럼 쓸어 넘긴다. 얼마 남지 않은 흰 머리칼이 반짝거린다. 아직은 머리숱 많은 해고자가 복직판정 이행 구호를 새긴 팻말을 올려 들고 벌을 선다. 가슴팍에 바늘로 꽂아 둔 죽지 않고 일할 권리, 리본이 바람에 흔들린다. 가을볕 눈부시니 그늘이 더 짙다. 훈장처럼 주렁주렁 달린 배지가 어둠 속에서 밝았다.