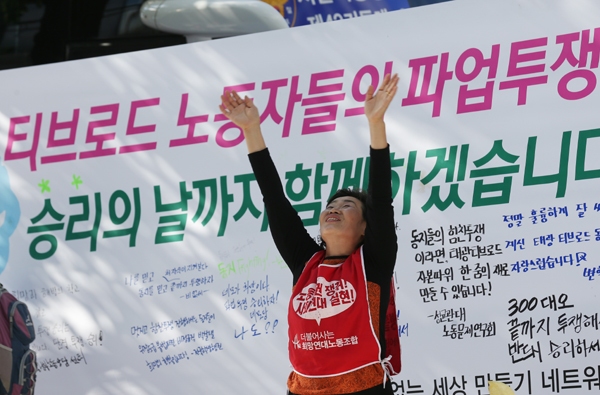

땅에서 누군가는 빨간 머리띠를 고쳐 맸으며 또 어떤 이는 자꾸만 고개 들어 위를 살폈다. 거기 높은 곳 유리 벽에 가을 하늘이 짙었다. 바람 따라 구름 흘렀다. 거기 하늘 품은 창에 기대어 사람들이 버텼다. 진짜 사장 나오라는 바람 적어 저 밑에 전했다. 돗자리에 새긴 응원의 함성이 하늘을 향했다. 목 꺾어 목청껏 사람들은 필담을 나눴다. 점거농성이라고 불렸다. 불러도 대답 없는 그 이름 원청 앞에 나섰다. 부르다가 내가 죽을 각오를 다졌다. 하늘과 땅 사이 연대의 함성이 오갔다. 그제야 교섭이 열렸다. 한 발짝. 그러나 하늘과 땅 차이였다.