지난 4일 통계청이 발표한 ‘3월 경제활동인구 근로형태별 부가조사’ 결과에 따르면 비정규직은 549만8천명으로 전년 동월 대비 12만4천명(2.3%) 증가했다. 비정규직 중에서도 주당 근무시간이 36시간이 안 되는 시간제가 15.8%(20만8천명) 늘어났고, 계속 근무를 기대할 수 없는 비기간제가 48.1%(19만4천명) 증가했다. 파견은 8만1천명이 늘어나 61.5%의 증가율을 보였다.

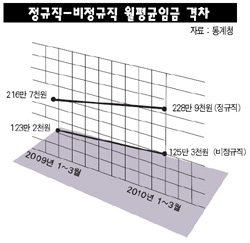

정규직과 비정규직의 임금격차는 더욱 벌어졌다. 올해 1~3월 정규직과 비정규직의 평균임금은 각각 228만9천원과 125만3천원으로 103만6천원이나 차이가 났다. 지난해 같은 기간 임금격차는 93만5천원이었다. 1년 동안 정규직 대비 비정규직 임금비율은 56.9%에서 45.3%로 하락했다.

이에 대해 노동부는 같은날 '2009년 고용형태별 근로실태조사'를 발표해 “정규직과 비교한 비정규직의 임금 비율은 인적·사업체 특성에 따른 차이를 배제할 경우 15.7% 수준”이라고 밝혔다. 경활 부가조사는 평균임금 수준을 단순 비교했기 때문에 정확성이 떨어진다는 사실을 강조했다.

하지만 노동부 조사를 보더라도 2008~2009년 정규직과 비정규직의 임금격차는 2.8%포인트 증가했다. 김유선 한국노동사회연구소 소장은 “시간제와 공공서비스업 비정규직의 증가는 희망근로사업 등 정부 일자리 사업 때문”이라며 “최소한 3월까지는 정부의 고용대책이 단기일자리 사업에 치우친 것으로 분석된다”고 말했다.