드디어 <화씨9/11>이 국내에서 모습을 드러냈다. 14일 언론·배급시사회를 통해 첫 선을 보인 영화는 인색하기 그지없는 국내 기자와 영화인들로부터도 박수를 받았다.

훌륭한 비꼬기, 그러나…

이 영화의 기본적인 기반은 전작 <볼링 포 콜롬바인>과 같이 권력과 언론이 만드는 거대한 규모의 ‘공포정치’다.

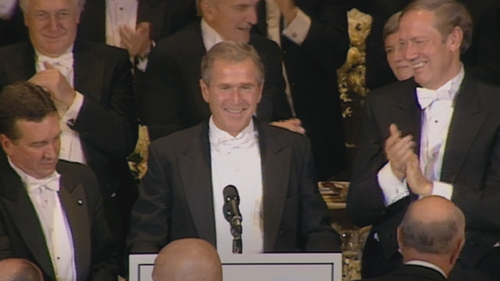

영화는 플로리다 개표 오류 시비로 얼룩졌다가 결국은 고어의 ‘깨끗한’ 승복으로 성숙된 민주주의국가 미국을 또 한번 각인시켰던 2000년 대선부터 거슬러 올라간다.

당시 주지사 동생과 공화당 당원 선관위장을 등에 업고 결국은 승리를 거머쥔 부시. 그 석연치 않은 승리는 미국 대중이 그를 대통령으로 인정하는 것을 주저하게 만들었고, 그는 9·11 테러 이전까지 임기의 절반을 휴가로 보냈다고 한다.

부시는 반전이 필요했다. 국민이 애국심으로 똘똘 뭉쳐서 그를 필요로하게 만들게 해야 했다. 그것을 도와줄 수 있는 이들이 부시 일가와 가까웠던 사우디 왕가와 빈라덴 일가였고 그들은 훌륭하게 미국전역을 공포로 몰아넣고 애국심을 고취시킬 수 있었다. 물론 수천 명의 무고한 죽음의 희생이 따라야 했지만.

영화는 빈라덴 일가가 9?11테러 직후 아랍인이라면 데리고 있던 개라도 수색할 만큼 광범위한 FBI의 수색과정 없이 24명이나 되는 빈라덴 일가가 사우디를 벗어날 수 있었는지 집요하게 파고든다.

또한 부시 행정부가 ‘애국법’을 제정하면서 테러 공포를 조장하면서도 미국 국경지대는 재정부족 때문에 무방비 상태인 것을 고발한다. 그러면서 부시는 자국내 재정과 ‘마지못한 우방국’의 돈까지 부어가며 2003년 3월 마침내 '이라크 무장해제와 세계 평화를 위한 군사작전에 돌입했다'고 선언한다.

같은 시각, 자전거를 타는 이라크의 천진난만한 아이들 머리 위로 미 항공모함에서 발사된 미사일이 떨어지는 모습이 느린 화면으로 교차 편집된다. 마이클 무어는 말한다. “미국을 침략한 적도, 침략하겠다고 위협한 적도, 미국인을 한 명도 죽인 적이 없는 주권국 이라크를 침략했다”며 이 전쟁의 부당함을 직설적으로 설명한다.

무어의 특징이기도 하지만 <로저와 나>부터 다큐멘터리에 자신이 출연하는 것을 좋아하는 무어는 이번에도 직접 등장해서 등원하는 상원의원들을 대상으로 ‘이라크 전쟁에 내 아이를 보내겠다’는 서약서에 서명할 것을 요구한다. 그렇지 않으면 당신들이 결의한 전쟁은 석유를 위한, 공포정치를 우한 약탈일 뿐이라는 말을 삼키면서 말이다.

그러나 김선일씨의 죽음을 겪고 만 한국인에게 있어서 이 영화는 조금 허탈할 수 있다. 부시는 조롱거리일 뿐 아니라 이 전쟁의 책임자이기도 하다. 이 다큐멘터리는 유머와 독소는 강하지만 현실 참여적 시선은 좀 약한 것이 사실이다.