김씨는 생각을 7년 전 식당 솥에 부딪혀 갈비뼈 부상을 입은 일이 떠올랐다. 당시 산업재해 승인과 함께 두 달 요양처분을 받았다. 그런데 의사에게 완치소견서를 써 달라고 조른 뒤 한 달 만에 업무에 복귀했다. 급식노동자 6명이 학생·교직원 800명에게 하루 세 끼 밥을 해 줘야 하는 상황이었기 때문이다. 학교 눈치도 보였고 동료들에게 미안했다고 한다.

김씨는 업무복귀 뒤 다시 통증을 느꼈다. “큰 병원에서 정밀진단을 받으라”는 의사 권고를 듣지 않았다. 그렇게 7년 동안 금이 간 갈비뼈를 방치했다. 그는 “내가 결근하면 동료가 힘들어진다는 생각에 '이러다 괜찮아지겠지' 했는데 전혀 낫지 않았다”며 “지금 산재요양을 하고 있는데 고통스럽게 일했던 기억이 떠올라 일을 못할 것 같은 두려움이 든다”고 토로했다.

동료에게 미안해 치료 중단, 7년 뒤 '금 간 갈비뼈' 발견

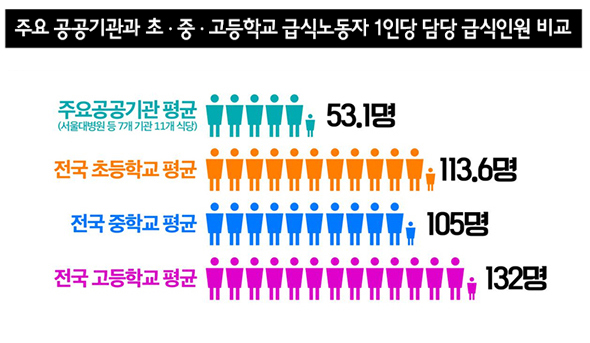

초·중·고 급식노동자들이 인력부족으로 다른 공공기관보다 두 배 이상 높은 노동강도에 시달리고 있는 것으로 확인됐다. 인력부족이 산재로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

김종훈 민중당 의원과 학교비정규직노조는 14일 오전 국회 정론관에서 기자회견을 열어 학교급식 노동환경 실태조사 결과를 발표했다. 김 의원은 전국 17개 시·도 교육청에서 받은 초·중·고 1만512곳의 현황자료를 분석했다.

학교급식실에서 일하는 노동자 한 명당 급식인원이 주요 공공기관보다 두 배 이상 많았다. 서울대병원·부산대병원·한국과학기술원·기초과학연구원·한국도로공사·코레일·한국수자원공사 급식노동자들은 한 명당 급식인원이 평균 53.1명이었다.

반면 전국 초등학교 급식노동자는 한 명이 113.6명을 담당했다. 서울의 경우 노동자 한 명이 149.1명에게 급식했다. 중학교는 105명으로 대전이 1위(128.4명)였다. 고등학교는 급식노동자 한 명이 132.8명을 상대했는데, 광주시는 179.6명이나 됐다.

근골격계질환자 26.3%만 병가 “동료 힘들까 봐”

학교 급식노동자들의 높은 노동강도는 산재로 이어질 가능성이 높다. 김 의원이 근로복지공단에서 받은 자료에 따르면 2016년부터 지난해 11월까지 매년 600명에 가까운 급식노동자들이 산재를 승인받았다.

무거운 밥통이나 국통을 옮기는 급식 노동자는 근골격계질환에 쉽게 노출된다. 학교비정규직노조가 지난해 11월 부산지역 학교 급식노동자 2천888명을 대상으로 조사했더니 93.5%가 “최근 1년간 근골격계 질환을 겪었다”고 답했다.

근골격계 증상이나 사고로 병가를 사용한 노동자는 26.3%에 그쳤다. 병가를 사용하지 못하는 이유로는 “동료들이 힘들까 봐”가 67.1%로 가장 많았다. “대체인력이 없어서”라는 답변이 23.8%로 뒤를 이었다.

노동자들은 학교급식 작업환경의 가장 큰 문제점으로 “부족한 인원”(52.8%)을 꼽았다. “빠른 작업속도”(47.5%)와 “무거운 물건 옮기는 일”(41.5%)을 지목한 응답도 적지 않았다.

부산지역 한 초등학교 급식노동자는 “우리 학교는 학생이 1천300명인데도 급식원이 8명밖에 안 돼 서로 오지 않으려 한다”며 “대체인력이 한 번 오면 ‘다음에는 오지 않겠다’고 할 정도”라고 말했다.

김종훈 의원은 “학교 급식노동자 1인당 급식인원은 노동강도와 조리실 안전문제에 직결되는데도 교육청들이 방치하고 있다”며 △법률이나 지침에 인력배치기준 명시 △유해요인 조사 뒤 인력충원 △근골격계질환 정밀진단 △근골격계질환 치료 전문병원 설립을 주문했다.