노무현 전 대통령이 서거한 지 올해로 5주기를 맞았다. 2009년 5월 불현듯 그는 우리 곁을 떠나고 말았다. 그러나 그를 추억하고 기록하는 이들로 인해 오롯이 우리 곁에 남아 있기도 하다.

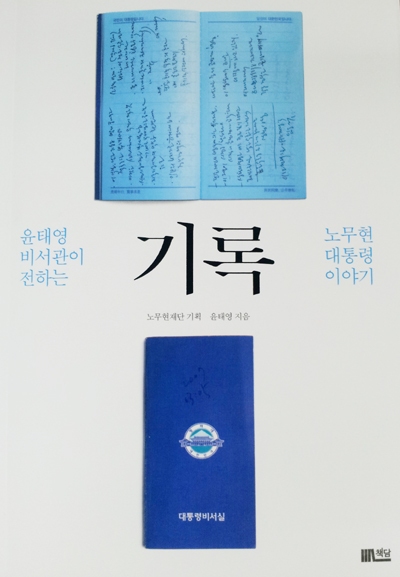

노 전 대통령을 마지막까지 지켰던 윤태영 비서관이 그에 대해 못다 한 이야기를 담은 <기록>(책담·1만5천원·사진)을 펴냈다. 사실 이 책은 노 전 대통령 서거 5주기를 맞아 펴낸 것인데 그만 소개가 너무 늦어지고 말았다. 그럼에도 ‘대통령 노무현’과 ‘인간 노무현’을 넘나들며 그를 내밀히 들여다본 유일한 사람의 기록이란 점에서 <기록>은 여전히 유효하다.

저자가 바라본 노 전 대통령은 인간적 면모가 가득한 진짜 지도자다. 사람 이름은 잘 기억하지 못하지만 역사를 이야기할 때는 '술술' 그 자체다. 그의 비유와 반어적 화법은 폐부를 찌르거나 명쾌하지만 때로는 오해를 사기도 한다. 글에 있어서는 남이 써 주는 것이 아닌 자신의 이야기를 담으려는 완벽주의자였다. 더 많은 이들이 편안하도록 자신의 권위를 기꺼이 포기하는 ‘낮은 사람’이기도 했다. 고국을 떠나 척박한 삶을 살고 있는 고려인과 베트남 봉제공장 여성노동자를 만났을 때는 눈시울을 적셨던 사람. 그러나 변화와 금기에 대한 도전을 두려워하지 않았다. 노 전 대통령이 도전하는 지향점은 ‘사람 사는 세상’이었으니까.

그는 임기 5년간 가장 많은 사랑과 위기를 겪은 대통령이었다. 탄핵을 당했다 기사회생했다. 언론·검찰과는 사이가 좋지 않았다. 연정을 제안했지만 보기 좋게 거절당했다. 퇴임한 뒤 고향에 내려가서도 열정적인 삶은 그대로였다. 그를 찾는 사람들이 많아질수록 시달림은 더욱 커 갔다. 결국 칩거, 유폐, 그리고 작별.

이상과 현실 사이에서 고뇌하면서, 그러나 끊임없이 도전한 대통령 노무현. 우리는 그를 어떻게 기록해야 할까. 저자는 기록을 멈추지 않겠단다. 그는 “노 전 대통령에 대한 기억과 기록을 재구성해 그를 지금 이 순간 우리와 함께 호흡하고 있는 노무현으로 그려 내는 것이 나의 유일한 소망”이라고 했다. 그렇다. 기록하는 자가 있다면 기억은 지워지지 않을 것이다.