<검은 미술관> 저자

그녀의 종말은 어느 정도 예견된 사실이었다. 예술가였던 그녀가 남긴 그림이 이를 잘 보여 준다. 몸을 옆으로 눕힌 채 목숨을 끊는 장면을 묘사한 이 수채화는 그녀가 남긴 최후의 작품이다. 그림 속에서 잔은 침대 위에서, 손에 든 나이프로 자신의 심장을 찔러 피를 흘리고 있다. 어쩌면 그녀는 삶을 언제 마감할지 이때 결정했을지도 모를 일이다.

잔 에뷔테른 주변 지인들의 충격은 너무나 컸다. 뱃속 아기와 함께한 극적인 최후 때문이기도 했지만, 무엇보다 그녀의 연인이자 아이의 아빠가 바로 전날 세상을 떠나 한창 장례를 준비 중이었기 때문이었다. 죽음조차 함께하고 싶어서, 잔이 미련 없이 몸을 던지게 만들었던 연인의 이름은 그 유명한 모딜리아니. 애수 어린 긴 목의 여인을 즐겨 그렸던 이탈리아 출신의 화가, 아메데오 모딜리아니(Amedeo Modigliani, 1884~1920)였다.

만약 애초부터 잔 에뷔테른이 모딜리아니를 만나지 않았더라면 어땠을까. 너무 일찍 생을 마감해 자신의 예술세계를 다 드러내 보이지 못했지만 잔 역시 드로잉과 미술적 감각이 남다른 예술가였다. 1911년 콩쿠르상 후보에도 오른 소설 <기아와 비탄의 날들>에도 당시 13살이었던 그녀의 그림이 삽화로 쓰일 정도였다고 하니 말이다. 또한 아카데미 콜라로시에서 디자인을 전공했던 그녀는 자신의 옷과 장신구를 직접 디자인하고 만들어 입을 정도로 뛰어난 감각과 예술적 열정을 지녔다고 전해지고 있다. 하지만 1917년 그녀 나이 19세, 당시 14살 연상이었던 33살의 가난한 화가 모딜리아니를 만나게 되면서 모든 게 바뀌었다. 어쩌면 우리는 이들의 만남으로 모딜리아니를 얻었던 대신, 촉망받았던 또 한 명의 예술가를 잃었을지도 모른다.

파리 몽파르나스의 한 카페에서 운명적으로 만난 미남화가와 미술학도. 그들은 즉각 사랑에 빠졌고 함께 살기 시작했다. 1년 뒤에는 딸도 낳았다. 이렇듯 그들은 ‘연인’이었지만 동시에 ‘예술적 동지’이기도 했다. 함께 사는 3년 동안 서로 끊임없이 영향을 주고받으며 함께 예술가로 성장했기 때문이다.

잔 에뷔테른은 원래 거친 붓 터치와 강한 색을 사용해 풍경화나 정물화 작업을 주로 했지만, 모딜리아니를 만나면서 인물화 위주의 작업으로 전환했다. 한편 모딜리아니 역시 잔을 모델로 어느 해보다 왕성하고 수준 높은 작품을 생산했다. 그러나 그들의 관계는 순탄치 만은 않았다. 바로 죽을 때까지 그들을 끊임없이 괴롭혔던 가난과 모딜리아니의 병 때문이었다.

1884년 이탈리아 토스카나 지방의 리보르노에서 유대계 가정의 막내로 태어난 모딜리아니는 11살 되던 해인 1895년 늑막염에 걸린 것을 시작으로 죽을 때까지 장티푸스와 폐렴, 결핵을 차례로 앓을 정도로 병약했다. 하지만 그는 자신의 몸을 조심스레 다루지 않았다. 1906년 ‘예술가들의 메카’ 프랑스 파리에 입성한 이후 몽마르트르 특유의 무질서한 생활에 너무나 쉽게 몸을 던진 그는 파리에 도착한 지 1년도 안 돼 소문난 보헤미안 방랑자가 됐다. 술과 마약과 담배에 찌들어 길바닥에 쓰러져 자 버리기도 하고, 병 때문에 아틀리에에서 쓰러지기도 했다.

무절제한 생활은 필연적으로 가뜩이나 병약했던 모딜리아니의 건강을 잃게 했고, 가난을 불렀다. 어쩌면 그에게 건강이 더 오랜 시간 허락됐더라면, 그의 뛰어난 재주가 더 만개하고 좀 더 일찍 세상의 인정을 받았을 것이다. 에뷔테른 초상화를 비롯해 그가 만년에 남긴 여러 뛰어난 작품을 보면 그래서 그 사실이 더 애석하게 여겨진다. 그러나 1919년 모딜리아니는 결국 그의 생명을 앗아 가게 될 신장염과 결핵에 연달아 걸려 버린다. 이때 잔은 둘째 아이를 임신 중이었다.

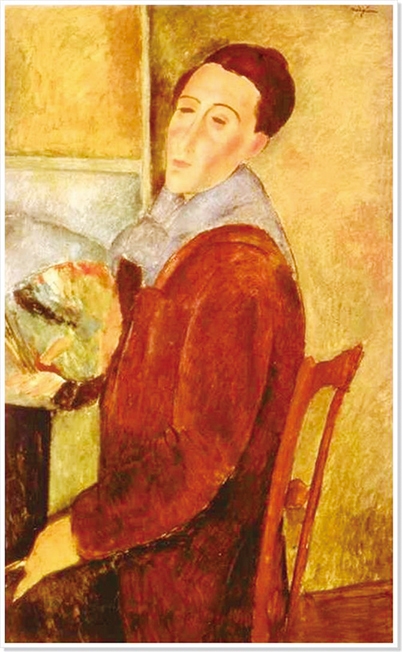

이번만은 병마가 자신을 그냥 지나치지 않을 것이라는 예감에 사로잡혔던 것일까. 모딜리아니는 죽기 직전에 자화상을 그린다. 뛰어난 초상화가였음에도 정작 스스로의 얼굴은 그리지 않았던 그가 마지막 작품으로 자신의 얼굴을 그린 것이다. 두꺼운 갈색 코트와 회색 목도리로 몸을 꽁꽁 싸맸지만, 오른손에는 자신이 화가라는 것을 증명해 내는 듯이 팔레트를 들었다. 한창 결핵 때문에 생사를 넘나들고 있었던 시기여서일까. 자화상 속 모딜리아니의 얼굴에는 죽음의 그림자가 이미 짙다. 뜨지도 않고 그렇다고 완전히 감고 있지도 않은 두 눈. 마치 삶과 죽음의 경계선에서 외로운 외줄타기를 하는 듯한, 그 모든 걸 관조하고 있는 듯한 표정. 그렇게 그는 이 자화상이 자신의 마지막 작품이 되리라는 걸, 알고 있었던 듯하다.

이윽고 운명의 해가 밝았다. 1920년 1월, 모딜리아니는 지인들에 의해 급하게 자선병원으로 옮겨졌다. 하지만 그는 이송 도중 “Italia, Cara Italia(이탈리아여, 사랑하는 이탈리아여)”라는 중얼거림을 끝으로 의식을 잃고 말았다. 이때 잔의 심정은 과연 어떠했을까. 전해 오는 자료에 따르면, 모딜리아니가 입원해 있을 때 인근 여관에서 숙박하던 잔은 베개 밑에 늘 면도칼을 두고 잠들었다고 한다. 다가올 그의 죽음에 대해 그녀 역시 조금씩 죽음을 준비했던 셈이다.

결국 모딜리아니는 1920년 1월24일 밤 결핵성 뇌막염으로 자선병원의 침대에서 35세의 짧은 생애를 마감했다. 소식을 듣고 정신없이 뛰어온 잔의 모습은 넋 나간 자의 그것이었다고 전해진다. 모딜리아니의 주검을 으스러지게 껴안고 짐승처럼 우는 잔을 아무도 떼어 놓을 수가 없을 정도였다. 차갑게 식어 버린 연인과 긴 입맞춤을 끝내고 비로소 몸을 일으킨 그녀를 모두가 걱정했지만 결과는 앞서 봤던 것처럼 비극적으로 끝났다. 그녀는 죽음의 나라까지 동행하는 ‘모딜리아니의 영원한 연인’의 자리를 택했다. 생전에 모딜리아니에게 했다는 “천국에서도 당신의 모델이 돼 드릴게요”라는 약속을 지킨 셈이다.

이후 두 장례식이 치러졌다. 하나는 파리 교외 묘지에 매장된 젊은 부인을 위한 작은 장례였고, 다른 하나는 페르라세즈 묘지에서 열린 성대한 장례였다. 충격적으로 딸을 보내 버린 잔의 집안에서는 두 사람의 시신을 합장하는 것조차 허락하지 않으려 했다. 그러나 거듭된 지인들의 요청으로 10년 후 비로소 ‘불멸의 연인’은 페르라세즈 묘지에 합장될 수 있었다.

<검은 미술관> 저자 (sempre80@naver.com)