최근 인체에 심각한 영향을 미치는 유해물질이 누출되는 사고가 잇따르면서 근본적인 대책을 마련해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 유해물질을 다루는 기업들이 해당 정보를 공개하지 않아 지역주민의 피해를 키웠다는 지적도 잇따르고 있다.

그런 가운데 정부 부처별로 흩어져 있는 유해·위험물질 관리체계를 하나로 통합해야 한다는 주장이 제기됐다. 국회 환경노동위원회 심상정 진보정의당 의원과 은수미·장하나·홍영표 민주통합당 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회 의정관에서 개최한 화학물질 누출사고 관련한 긴급토론회에서다.

유해물질 누출, 막대한 인명·재산 피해 초래

지난해 9월 경북 구미공단에서 불산 누출사고가 일어난 데 이어 올해 1월에는 상주 염산 누출사고(12일)·청주 불산 누출사고(15일)·삼성 불산 누출사고(27일)가 연이어 터졌다.

지난해 구미에서 일어난 불산 누출사고는 국가기관의 부실한 대응과 관련법규의 한계, 지역주민의 알권리 무시 등 여러 가지 문제점을 노출시켰다. 구미 불산 누출사고로 노동자 5명이 숨졌고, 1만여명의 지역주민·노동자들이 건강검진을 받았다. 농작물·가축 등 보상금으로 확정된 금액만 364억원에 이를 정도로 경제적 피해가 막대했다.

이윤근 노동환경건강연구소 소장은 이날 토론회 발제를 통해 “공장 인근 지역주민들은 평소에 그 공장에서 어떤 물질을 취급하는지, 얼마나 위험한지에 대해 전혀 알지 못했다”고 밝혔다. 사고 발생 후 막대한 경제적·신체적 피해를 입고서야 위험성을 알게 됐다는 것이다.

이 소장은 "평소 정부의 유해물질 관리체계와 사고 발생시 위기관리 체계가 엉망이었다"고 비판했다. 그에 따르면 사고 초기에 정부는 탱크로리에 저장된 불산을 고압가스로 생각해 가스안전공사를 관리감독기관으로 정했다. 그러다 소관 부처인 지식경제부는 "불산가스는 고압가스안전관리법이 아닌 환경부 소관인 유해화학물질관리법 대상"이라고 발을 뺐다. 이러한 혼란 탓에 사고현장에 출동했던 경상북도와 소방방재청·행정안전부·환경부 등에서 발표한 가스 누출시간·누출량·주민대피시간이 각각 다르게 보고·발표되는 혼선이 빚어졌다.

관련법만 10개 … 통합 관리·감독 시급

이 소장은 "유해물질의 종류상태와 피해대상 등에 따라 각각 관련법규와 부처가 달라서 생기는 문제"라고 진단했다. 구미 불산 누출사고에서 피해마을의 대기·수질·토양 측정은 환경부에서, 마을의 농작물 측정은 보건복지부와 식약청에서, 산업단지지역 측정은 고용노동부 안전보건공단에서 진행하면서 종합적인 평가와 해석이 불가능했다는 설명이다.

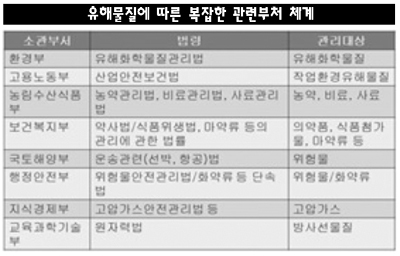

이 소장은 "정부 부처별로 흩어진 유해물질 관리대상과 관리기준을 통합해 일상적인 관리를 강화해야 한다"고 제안했다. 현재 유독물과 사고대비물질 634종은 환경부, 에너지와 고압가스 50여종은 지식경제부, 위험물 3천여종은 행정안전부(소방방재청), 유해위험물질 700여종과 중대산업사고는 고용노동부가 소관부처로 정해져 있다. 유해화학물질관리법·산업안전보건법·위험물안전관리법 등 유해물질을 관리·감독하는 법령만 12개에 달한다.<표 참조>

이 소장은 "사고가 나면 가장 먼저 해야 할 일이 소관부처가 어딘지를 따지는 것이라는 우스갯소리가 나올 정도"라며 "미국의 연방재난관리청(FEMA)처럼 준비·대응·회복·경감의 모든 단계에 개입하고 조절하는 통합기구가 필요하다"고 말했다.

그는 이어 "유해물질 보유량에 따라 관리·감독을 달리하는 허술한 법규정을 강화하고 사고시 즉각적인 초기대응에 돌입할 수 있는 실행매뉴얼을 마련해야 한다"고 주문했다. 이 소장은 "무엇보다 중요하고 시급한 것은 지역사회가 인근 공장에서 어떤 유해물질을 다루고 얼마나 위험한지를 사전에 알도록 하는 것"이라며 "그런 정보가 공개돼야 사고예방과 각종 규제·감독이 의미가 있다"고 강조했다.

한편 삼성전자 불산누출 진상규명 대책위원회는 이날 삼성측을 산업안전보건법 위반 혐의로 노동부 경기고용노동지청에 고발하고 특별근로감독을 요구했다.